初代Surface GoをすんなりKali linux化できたという記録残し。

普段はWSL2上でKaliを動かしているのだけれど、ちょっとだけ不便で、別マシンにできないかなーと思ってテストした次第。継続利用するかどうかは未定だけれど、現在のところ不自由なし。

まとめ

- 他のOS(Windows含め)が入っているときは、Surface消しゴムツールでデータクリアしてからインストールする必要あり。

- Secure Bootは無効化しておく必要あり。

- 純正タイプカバー、タッチパッド、タッチパネル、Wifiなど、デフォルトで認識するので、ほとんど困らない。

前準備

前のUbuntu化記事の「前準備」と全く同じでOK

Kali linuxのインストールUSBを作成する

上記公式サイトより、x86_64の通常のInstaller(isoファイル)を入手すればOK

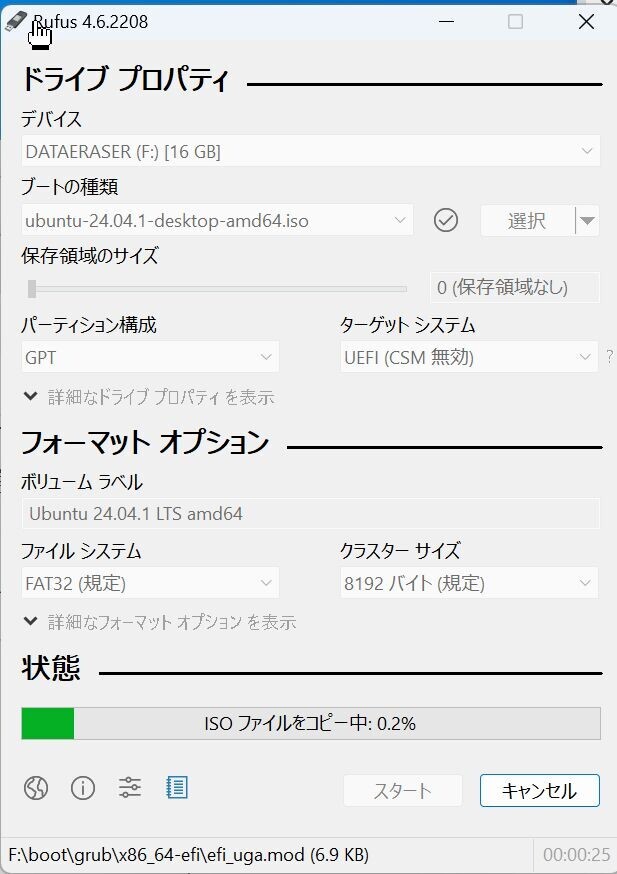

前記事と同じく、RufusでUSBメモリに書き込み。設定も前回記事と同じにしたが、一部の方が「ISOモードでは失敗し、DDモードにしないとだめだった」と書いていたので、念の為DDモードで作成した。

なお、USBを焼く際、Kaliの各種アレなツールをWindows Defenderが脅威判定しまくって隔離されてしまうので、一時的にDefenderをOffにする必要がある。

SurfaceにKali linuxをインストールする

作成したインストールUSBメモリを挿して、Surfaceを起動。

インストールガイドが立ち上がってくるので、あとは案内に沿ってインストールするのみ。

タイプカバー(純正キーボード)がデフォルトで有効になっており、途中で日本語化もできるので、操作や選択で困る点は特になかった。

途中、「ath10k/pre-cal-pci-0000」のファームウェアが見つからない旨の警告がでるが、「No」で無視して進めてOK。無線LAN関連のドライバだが、入れなくても接続はできるので、特に影響ない。

必要なら、起動後に「firmware-atheros」というpkgを導入すれば良いらしい。

インストールが完了したら、USBメモリを抜いて、Surfaceを再起動する。

みんな大好きなドラゴンロゴが立ち上がってきて、インストール時に作成したユーザでログインできれば完了。

Upgradeする

使い始める前に、ちゃんとUpgradeをかけておくべし。

Secure Bootは非対応なので注意

Kali linuxは、デフォルトではSecure Bootに対応しておらず、UEFIでSecure BootをONにしてしまうと、OSが起動してこなくなる。

もしONにしてしまっても、OFFにすれば起動するので心配なし。

Secure Bootへの対応は検証されている方がいて、物理環境で運用するならやっておきないなぁと思う次第。

その他細かな設定

純正タッチパッドは、デフォルトではタップが効かなかったりするが、「Setting」>「Mouse and Touchpad」から設定が可能。

また、検索等で日本語を入力したい場合は以下を参照。

最後に

Ubuntuと同じくらい手軽で驚いた。

初代Surface Goは、今後Win10のサポート終了で更に値崩れすると思うので、おもちゃとして遊ぶのにとても良いと思う。